- 1 号 p. 1-

- |<

- <

- 1

- >

- >|

-

高橋 聡2025 年 65 巻 1 号 p. 1

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (129K) HTML形式で全画面表示

-

ジャーナル フリー HTML

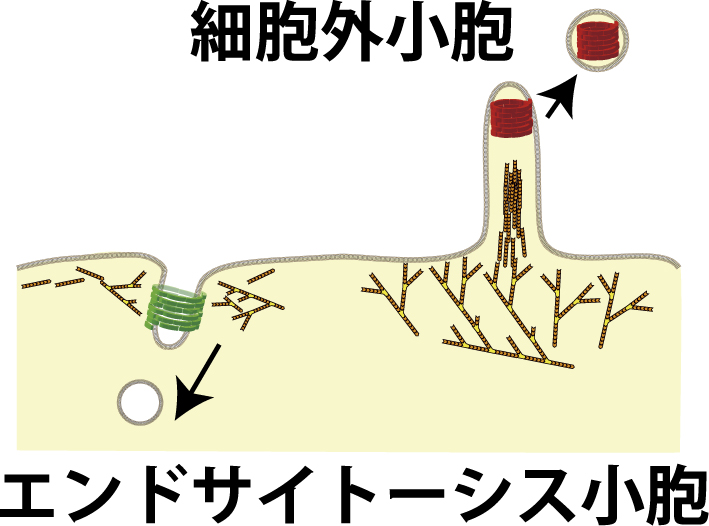

細胞膜には突起と陥入構造がある.細胞膜の突起および陥入構造は,アクチン細胞骨格とおよそ70種類のBARドメインスーパーファミリータンパク質による脂質膜の微細な鋳型によって造形される.陥入構造は切断され,エンドサイトーシス小胞となり,細胞突起は,切断され,細胞外小胞となる.

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5791K) HTML形式で全画面表示

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5791K) HTML形式で全画面表示 -

ジャーナル フリー HTML

哺乳類の内耳において,モータータンパク質「プレスチン」は膜電位に応答して外有毛細胞を伸縮させることで,音の振動を機械的に増幅していると考えられている.私は今回,電位クランプ蛍光分析法を用いてプレスチンの構造変化を可視化することに成功し,プレスチンの構造変化が外有毛細胞の運動を駆動することを強く裏付ける発見をした.

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2704K) HTML形式で全画面表示

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2704K) HTML形式で全画面表示

-

安部 桂太, 村田 智, 川又 生吹2025 年 65 巻 1 号 p. 14-16

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLDNAは構成する塩基の配列設計によって様々な反応を実現できるプログラマブルな分子材料として研究されている.本稿では重合反応するよう配列設計したDNAを反応拡散系のプログラムに活用し,生物の発生などで見られるような並列・多段的なパターン形成を実現する人工システムの構築手法について紹介する.

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1773K) HTML形式で全画面表示

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1773K) HTML形式で全画面表示

-

塩見 晃史, 金子 泰洸ポール, 西川 香里, 土田 新, 新宅 博文2025 年 65 巻 1 号 p. 17-19

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

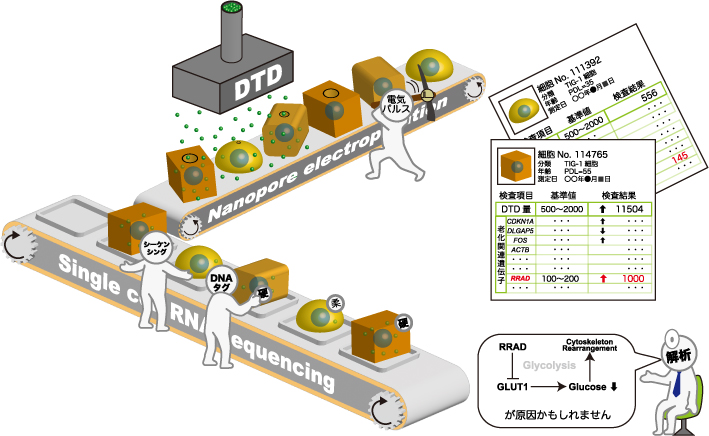

ジャーナル フリー HTML著者らは細胞の力学特性である細胞表面張力と遺伝子発現を1細胞レベルで大規模解析することが可能な新規手法であるELASTomics法を開発した.この方法を用いて老化細胞の細胞表面張力と遺伝子発現の相関を調べた結果,RRADが老化に伴う細胞表面張力の増加を制御していることを明らかにした.

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1269K) HTML形式で全画面表示

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1269K) HTML形式で全画面表示

-

太田 元規2025 年 65 巻 1 号 p. 21-23

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (654K) HTML形式で全画面表示 -

津田 一郎2025 年 65 巻 1 号 p. 24-26

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (531K) HTML形式で全画面表示 -

永山 國昭, 片岡 幹雄2025 年 65 巻 1 号 p. 27-34

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTML

電子付録PDF形式でダウンロード (922K) HTML形式で全画面表示

-

林 久美子, Gerhard HUMMER, Jerelle A. JOSEPH, Rong LI, 永井 健治, 大浪 修一, Feng ...2025 年 65 巻 1 号 p. 35-46

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTML日本生物物理学会は1960年に設立され,早くから物理学と生物学の融合を推進してきた.国際純粋・応用生物物理学連合(IUPAB)は1961年に設立され,今年(2024年),京都で第21回国際会議(IUPAB2024)を日本生物物理学会第62回年会と共同開催した.この機に,当学会の二つの刊行誌,本誌「生物物理」およびBiophysics and Physicobiologyの編集委員会は,将来の生物物理学者が今を振り返ることができる「タイムカプセル」を企画した.国際会議の前日に,国内外の7人の著名な研究者が一堂に会して,生物物理学の未来を予見し,若手研究者や次世代にメッセージを残すべく座談会を行った.この記事では,その議論の熱気を2回に分けて伝える.

抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3816K) HTML形式で全画面表示

-

~関西生物物理学研究会,その後~冨樫 祐一, 中瀬 生彦2025 年 65 巻 1 号 p. 48-49

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (3045K) HTML形式で全画面表示

-

~第64回生物物理若手の会夏の学校開催報告~柴垣 光希2025 年 65 巻 1 号 p. 50-51

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (1187K) HTML形式で全画面表示

-

~海外シニアポスドクのススメ~渡邊 俊介2025 年 65 巻 1 号 p. 52-53

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (1245K) HTML形式で全画面表示

-

2025 年 65 巻 1 号 p. 20

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (71K) HTML形式で全画面表示 -

2025 年 65 巻 1 号 p. 47

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (108K) HTML形式で全画面表示

-

谷口 雄一2025 年 65 巻 1 号 p. 54

発行日: 2025年

公開日: 2025/03/25

ジャーナル フリー HTMLPDF形式でダウンロード (200K) HTML形式で全画面表示

- |<

- <

- 1

- >

- >|